新知|文蛤海鞘竟是抗癌小能手?蓝色“药库”真神奇

来源:齐鲁晚报·齐鲁壹点客户端

2024-06-01 10:15:10原创

主笔、视频制作:于梅君

6月8日是世界海洋日。海洋是生命之源,地球物种的80%栖息在海洋中,多达20多万种。海洋生物中,蕴藏着大量新颖、独特的生物活性物质,拥有神奇的药用价值,被认为是新型药物的重要源泉,给人类复杂疾病的治疗带来新希望。

海洋堪称巨大的“蓝色药库”

蔚蓝的大海不仅给我们带来心灵的愉悦,它蕴含的海洋生物药物资源,也能治愈我们的身体。

为在深海环境中生存和繁衍,海藻、微生物、鱼类等深海生物,进化出了独特的基因,耐寒、耐热、耐高压,产生了结构奇特、活性多样的海洋天然产物,为现代创新药物研发,提供了重要的结构信息,是肿瘤、心脑血管疾病、免疫性疾病、神经系统疾病等人类重大疾病药物先导化合物的重要源泉。

据考证,海洋生物的生物学原理同人类非常接近,不少海洋生物拥有像人一样的血液、激素、神经和DNA。比如鱿鱼,它也具有神经系统,但神经细胞比人的神经细胞大100倍,这更便于科研人员进行研究。目前人们掌握的关于人类神经系统方面的大部分情况,就是源于过去几十年对鱿鱼的研究。科学家绘制了鱿鱼的“大脑图谱”,首次展示了其神经网络的复杂程度——处理信息的能力接近于狗的大脑。

早在公元前三世纪,我国古人就认识到了海洋生物的药用价值。

中国最早的医学文献《黄帝内经》中,就记载有以乌鲗(即乌贼)骨作丸、饮以鲍鱼汁治疗血枯。

到了秦汉,人们对海洋生物的药用价值认识更深刻,《神农本草经》记录的有明确药性的海洋生物药物就有13种。到了明清时期,在《本草纲目》及《本草纲目拾遗》中,记录的海洋药物就有110种。

2009年,由中国海洋大学管华诗院士带领编撰的《中华海洋本草》一书,详细记录了有明确药性的海洋中药613种。饭桌上一些常见海鲜,就有不少是珍贵的中药材。比如,鲍鱼壳,在中药里又叫石决明,它的名字与决明子相似,功效也类似,都有清肝明目的功效。《黄帝内经》中提到乌贼又名墨斗鱼,全身均可入药,其中以乌贼墨和乌贼骨的药用价值最为显著,乌贼墨止血作用广泛。牡蛎的肉与壳也可入药。

中国鲎的血液制成的鲎试剂,能检测细菌内的毒素和热原,已广泛应用于临床和制药工业。

海鞘、文蛤等海洋生物可抗肿瘤?

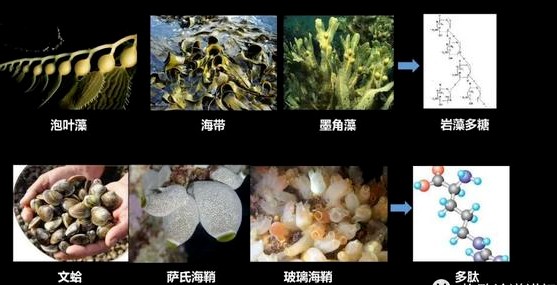

海洋抗肿瘤活性物质,一直是海洋生物药物的研究重点,众多学者认为,最有希望的抗癌药物将来自海洋。目前,科学家已从海绵、海藻、贝类、海星等海洋生物中,分离出具有抗肿瘤活性物质,包括萜类、多糖、肽类等多类型化合物。

中国科学院海洋研究所副研究员吴宁,在一次演讲中,就分享了海鞘、文蛤等海洋生物如何成为抗肿瘤的良药。

吴宁的实验室团队除关注慢性肾衰、糖尿病并发症等治疗之外,还关注着肿瘤这种重大疾病,尤其是转移性肿瘤。吴宁说,“癌症晚期的疼痛是持续性10级痛,目前能缓解这种疼痛的只有吗啡,但它是一种依赖性成瘾性药物。”

有没有一种药物既可止痛又不具有成瘾性呢?菲律宾籍化学家奥利维拉历经7年,终于在芋螺中找到了w—芋螺毒素,也叫齐考诺肽。芋螺的毒液非常厉害:手指头大小的芋螺,就足以让一个成年男子丧命。芋螺毒素中发现的齐考诺肽,止痛效果是吗啡的1000倍,却不具有成瘾性,给癌症患者带来了福音。

海洋界还有一个抗肿瘤明星——海鞘,在海洋中分布极广,大概有2300多种。吴宁的团队在萨氏海鞘中,发现一些活性物质能抑制肿瘤细胞转移,用它来“对付”癌细胞,癌细胞周围的突触会消失,细胞之间连接消失,最后失去转移性,直至慢慢死亡。动物实验也表明,它能够抑制肿瘤的生长和转移。

还有大家常吃的“文蛤”,也有医用功效,经典古方中就有“文蛤除瘤”的记载。吴宁说,“世界上最长寿的动物,不是海龟,而是蛤。”科学家曾发现了一个北极圆蛤,活了507岁。这就说明,蛤类可能有很强的抗逆性。吴宁团队在蛤的体液里分离到一种叫MML的多肽,实验证明可以抑制肿瘤细胞转移。

不过,吴宁提醒大家,并不是说吃文蛤就能防癌,因为它的抗肿瘤活性蛋白含量很低,在一吨中也就能提取到几克,单靠吃效果不大。

蟹壳“变身”止血剂,鱼皮可做“创可贴”

一片指甲盖大小、硬币厚度的白色纱布,遇“水”后会迅速变成透明的凝胶状,将它放在人的手臂上,能很好地贴合皮肤……这就是青岛博益特生物材料股份有限公司研发的生物可降解止血材料——术益纱。

谁能想到,这款止血产品竟来源于螃蟹壳。螃蟹壳中的甲壳素,可以制成壳聚糖,经过改造,就具有止血、抑菌、促进创面愈合、抑制瘢痕增生等生物功能。

遇到血液时,“术益纱”能迅速形成凝胶状,贴合受伤部位,快速止血。更重要的是,这种材料在人体内7天左右即可被降解成氨基葡萄糖,被人体吸收。

我国科学家还发明了“鱼皮创可贴”,这是一种从罗非鱼鱼皮中提取出来的胶原蛋白。鱼皮的胶原蛋白有极好的热稳定性与拉伸强度,还具有促进角化细胞体外生长的能力,这使得“鱼皮创可贴”能很好地贴附在皮肤上,促进伤口愈合,尤其是能为解决人体皮肤烧伤做出贡献。

这种鱼皮“人工皮肤”,在烟台蓝创生物技术有限公司已经变成现实。公司通过自主研发,从废弃的鱼皮中提取成分,研发出医用级鱼胶原创面敷料,用于激光美容术后修复皮肤黏膜破损以及伤口的软组织填充、止血、促愈合等,实现医用级鱼皮胶原原料的产业化。

鱼骨是水产品加工中的废弃物,然而,它却是治疗关节炎的原料药!硫酸软骨素是一种被用来改善关节和骨骼健康的重要营养素,如今已可以在鱼骨上提取。

海洋生物医药产业潜力巨大

我国海洋药物的发展,源于中医中药的发展,但现代海洋药物,更多是以海洋中的植物、动物、微生物为药源,利用现代科学技术提炼而成的药物。目前,人类已发现3.5万个海洋天然产物,其中一半以上有生物活性,能提供大量药物先导化合物,海洋生物医药产业潜力巨大。

众多海洋药物中,较早发现的当属头孢菌素C,它来源于海洋真菌,目前已发展为成熟的头孢类抗菌素,在临床上得到广泛应用。上世纪60年代的抗结核一线药物利福霉素,也来源于海洋细菌。

自此以后,世界各国从各种海洋动物、植物和微生物中分离和鉴定了2万余个新型化合物,具有广泛的药理活性,包括抗肿瘤、抗菌、抗病毒、抗凝血等诸多功效。

比如,从海绵中可提取甲基多孔海绵素,这是一种新颖的海洋天然产物;从海葵中分离的海葵毒素,具有极强的抗肿瘤活性;海带淀粉硫酸脂有降血脂作用,海带中提取的低聚褐藻酸钠,可制成“代血浆”,用于治疗失血性疾病等。

从海藻中提炼的药物,能治疗阿尔茨海默病,中国工程院院士管华诗科研团队参与研发的新药“甘露寡糖二酸(GV-971)”,就来源于海藻中提取的海洋寡糖类分子。

目前,我国以海洋生物制成的单方药物有数十种,以海洋生物配伍其他药物制成的复方中成药达数百种。

据中研普华产业院《2024-2029年中国海洋生物医药行业深度分析及发展前景预测报告》,截至2020年末,全球海洋生物医药行业市场规模已达220亿美元,较2019年增长约20亿美元,同比增长10%。预计到2025年,将达到350亿美元以上,成为蓝色经济发展的重要一极。

“近年来,随着海洋、化学、生物、医药等学科基础研究不断发展,海洋装备技术不断升级,海洋生物医药进入了深度规模化开发的新阶段。”中国工程院院士管华诗表示。

目前,我国自主研发的海洋药物占全球已上市品类的近30%,建成了全球规模最大的海洋微生物资源保藏库。

知多一点

在大海中“放牧”

——海洋如何变粮仓?

提到牧场,可能大家首先会想到草原牧场:天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。其实,海洋也是一个大牧场——水草摇曳,海中鱼虾蟹贝结伴而戏。

不过,由于过去过度捕捞、开发,沿海生态环境破坏,一些鱼贝类、大型海藻等海洋经济生物资源严重衰退,有些水域出现荒漠化现象。

联合国粮农组织公布的数据显示,2016年世界海洋捕捞总量为7930万吨,比2015年的8120万吨减少200万吨,比1986年的9100万吨减少了1000多万吨。

恢复并不是一件容易事。粮农组织报告指出,2015年世界上有33.1%的过度捕捞种群需要恢复,但重建所需时间,通常为物种生命周期的2至3倍。

不同动物生命周期不同,某些水生生物,如绿松石鳉,可以在14天内走完生命周期——长得快,死得也快;而另一些动物,如格陵兰鲨鱼,可以生存大约500年——生长缓慢,寿命极长。如果把某一种生长缓慢的鱼都捕完了,海里就见不到这些鱼了。

于是,大家意识到,海洋牧场是发展海洋渔业、可持续利用海洋资源的重要方式。

资源生态修复好了,海洋生物栖息地建好了,虾兵蟹将多了,海域生物多样性就显示出来了,海洋生态系统服务人类的功能也就增强了。

据联合国《蓝碳》报告,地球上超过一半(55%)的生物碳或绿色碳捕获,是由海洋生物完成的,包括浮游生物、细菌、海藻、盐沼植物和红树林,这些生物资源的恢复,正是海洋牧场建设中的重要一环。

我国现有海水养殖面积3111万亩,养殖用海成为18亿亩耕地之外,向海洋要热量、要蛋白、扩大食物供给的重要资源要素保障。

目前海洋传统产业转型升级加速,全国已建成海洋牧场300多个,其中国家级海洋牧场示范区169个,深远海养殖水体4398万立方米,产量39.3万吨,比“十三五”初期分别增加3.3倍和2.4倍,“蓝色粮仓”建设规模持续扩大。

责任编辑:于梅君