自筹自建乡村记忆馆,3000余老物件讲述农耕文化和传统美德

周桐 来源:大众新闻·农村大众

2024-12-13 14:30:17原创

“城乡教育的差异,不在于资源和条件,而在于理念。”12月6日,坐在武城县甲马营镇花园屯村乡村记忆馆里,陈新荣咬字清晰有力,“城市孩子的周末,去博物馆、去科技馆;农村家长习惯带孩子去县城、去商场或去电玩城,几乎不能帮他们增长见识,更别说起到教育作用。”

这是陈新荣自筹自建这座乡村记忆馆的初衷,年近60岁了,他越发想做点什么,让下一代多接受些农耕文化和传统美德的教育。让他没想到的是,前来参观的却不止方圆几里的学生和家长,因为这些老物件,还有人专程从台湾赶来,还有长者闻讯而来,噙泪而去。

这座占地3000余平方米的乡村记忆馆,室内展陈面积就有近2000平方米,看似不起眼的木门里,藏有碾屋、传统农具展厅、农耕文化展厅、农产品展厅、移风易俗展厅、纺织文化展厅、交通工具展厅七大展厅。带记者参观的同时,陈新荣仔细地摆正每个展牌。

“现在农业机械都现代化、智能化了,那段面朝黄土背朝天的日子,只留在记忆里,年轻人都没见过。”在传统农具展厅,陈新荣逐一介绍簸箕、竹篮、镰刀、扁担、叉、犁、耙、水车、脱粒机、扬场机、喷药器等。

“现在的生活好了,小年轻结婚有车有楼,以前建立婚姻,是没有那么好的物质条件的。”在移风易俗展厅,陈列着八仙桌、土炕、“三转一响”(即自行车、缝纫机、手表、收音机)等。

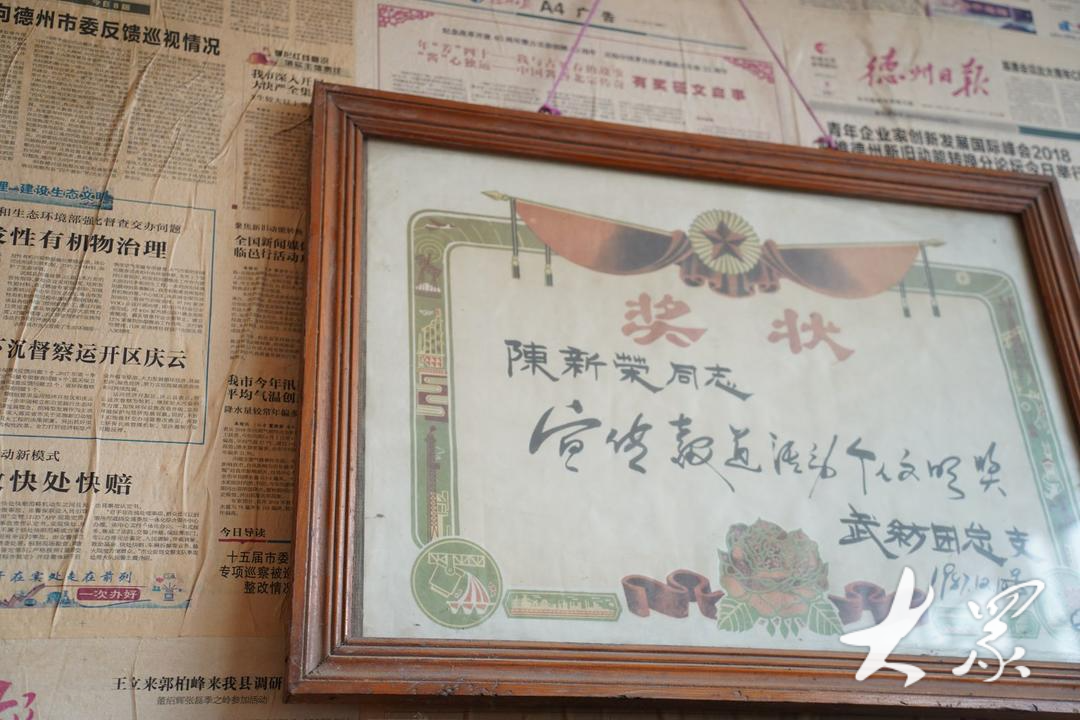

“我父母那一代,吃不饱穿不暖,拉扯的孩子又多,我母亲整日做活。”在纺织文化展厅,陈新荣认为,织布机、纺线车等展品,蕴含着先辈勤劳、智慧、质朴等传统美德,以及对于家庭和生活的热爱与执着。

……

除了花园屯村村民的身份,陈新荣还经营着一家汽车部件公司,乡村记忆馆所处的位置便是公司旧址。2004年前后,他举家搬往县城居住,也是在那几年建起了新厂。他观察到,随着村庄拆迁、老屋坍塌、社区建设,大多农民搬进新家时对待老物件,和他当时的选择一样,“是铁就卖了,是木头就烧了,‘没用’的东西全扔了。”

如其所说,随着社会不断发展进步,古老的农民生产生活用具的管理和保存,正经受着严峻的考验。“现在看来,这些都是文化啊,越往后越有价值。”陈新荣叹了一口气。

由此,自2021年萌生建乡村记忆馆的想法后,陈新荣辗转多地的老物件市场,驾车走访民间,收集和展览富有地域特点、活态文化特色和群体记忆的文化遗产,共收购展品3000余件;与此同时,修建展馆、整理展室等工作同步进行,乡村记忆馆于9月1日开馆迎客。

一边是乡村记忆馆记录奋斗、见证发展、连接未来,另一边,乡村旅游是“昙花一现”,还是长久留客,配套服务至关重要。在该馆西侧,陈新荣将自家老宅“爆改”成餐厅,聘请民间厨师,专营当地特色美食八大碗。

多年经商,陈新荣品尝过各地的八大碗,发现其各不相同,“武城的八大碗,以煮、炸、炖等制作方式为主,工艺比较复杂,很少有饭店做了。”

展品与传统美食相辅相成,成就乡村记忆馆的流量“密码”。通过新时代文明实践工作赋能,授牌该馆为“新时代文明实践家庭站”,助其人气再上新台阶。陈新荣也戴上扩音器,成为讲解员,乐此不疲。

随着“两河牵手”乡村振兴齐鲁样板示范带建设,花园屯村正依托乡村记忆馆,硬化道路、铺设花砖、建健康步道,旨在发展集传统文化体验、垂钓、农家乐一体的乡村旅游。探索发展三产融合,陈新荣的构想正一步步变成现实。“慢慢开发,一步一步地走。”他是这样想的。

(大众新闻·农村大众记者 周桐 通讯员 于宁 李帅 李淑冉)

责任编辑:刘雯