牛国栋|行走书店 穿越时光

牛国栋

01-03 14:31

我好书,爱读也爱买。年少时,买得少读得多,中年之后,买的大大多于读的。但我对书的酷爱,几十年来未曾改变。

一

小学一年级之前,我居广智院旧址,买书最近处是国货商场,早年叫劝业场。里面都是小店,书店则更小,兼卖文具,店名早已忘记。当时有一种比火柴盒大一些的风琴式折页,印有各种汽车、轮船和飞机等交通工具的绘画,还有看图识字之类的彩色卡片。碰到文字较多的“小人书”,不识几个字的我,只好央求父亲读给我听,其中有本《红岩》。

1960年代末,我家搬到小清河畔母亲单位职工宿舍居住。最近的书店是济泺路与标山路交界口的工人新村新华书店。去一趟要路过荷塘,钻铁道洞子,跨小清河的小桥,走得快也要二十多分钟。我的最爱依然是“小人书”,题材都是英雄人物故事,还有“大批判”等内容。到了年根,书店里人满为患,人们争相购买样板戏剧照年历,回到各家狭窄而简陋的空间,张贴起来,烘托一下春节氛围。

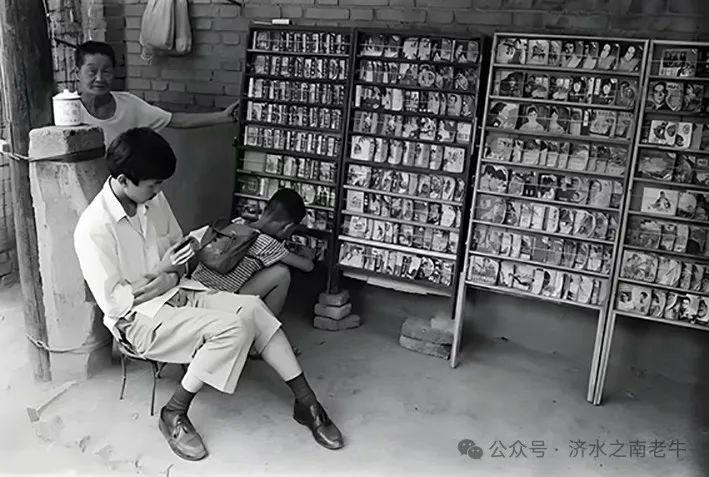

“小人书”出租摊(图片源自网络)

1976年我在四十六中读高中,那时没有中考,都是就近入学。后来才知道,学校背靠的标山和上学必经的凤凰山都属“齐烟九点”。校园距新村那家书店仅数百米,我去的次数也多了起来。当时书价便宜得很,一本二三百页的书也就一元左右。但对于家庭收入很低、零花钱极少的孩子们,买书依然奢侈。那时图书不是开架销售,顾客需要隔着玻璃柜台看后面书架上的书,选中的要喊营业员过来从书架上取书,翻完一本才能再换一本。学生们多是乱翻书,大多是只看不买,便经常遭到营业员的白眼或训斥。

就要毕业时,我在此店看到一本上海古籍出版社出版的《稼轩词编年笺注》,厚厚的,足有六百多页,除第一页是简体字外,其他都是繁体竖排。我们那十年学业荒废,也不学繁体字,但“满江红”“西江月”“踏莎行”还认得,词句虽不能全看明白,却觉得“七八个星天外”写得有趣。我便掏出积攒很久的零钱,毅然买下,花了一块七毛五分钱。这也是我那时拥有的最贵、最厚的一本书。当时还真不知,这辛稼轩居然是济南老乡。这位笺注者、宋史学家邓广铭不仅是山东老乡,1920年代还曾就读济南省立第一师范学校。

二

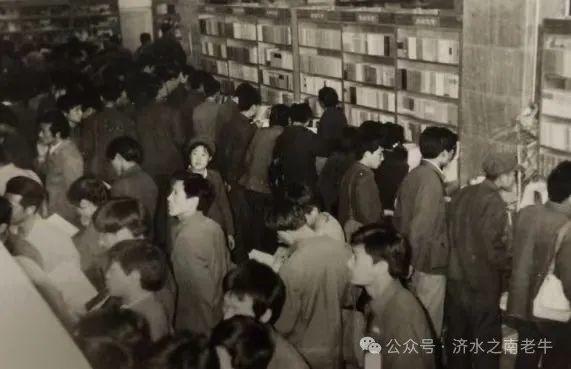

1985年之前,我入职的省旅游局驻经三纬六路济南饭店,这里是济南最早的旅游涉外酒店,距经二纬四路市中新华书店很近。彼时商埠一带繁华热闹,各大商场云集,行人摩肩接踵。市中书店时为全市规模最大、品类最全的书店,两层楼房,窗明几净,各种书籍分类摆放,顾客盈门。

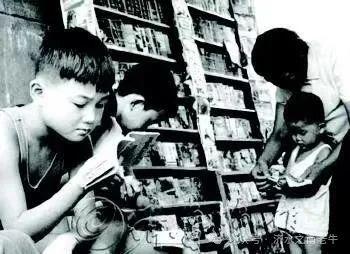

1992年市中新华书店重装开业(济南新华书店供图)

当时单位人手少,年轻的我身兼数职,曾管理过图书和报刊。因此,逛书店买书,个人喜好加工作需要,名正言顺。市中书店西侧的胡同是个看车处,顺此南行,便至经三路143号的古旧书店,与皇宫照相馆对门。

这家书店始称古籍书店,最初在院西大街63号(今泉城路新华书店位置),建于1956年,其前身为北洋书社、友竹山房、居家书铺、集古堂等公私合营的古籍门市部,1959年改为国营,成为新华书店古籍门市部,从事古旧图书的收购与零售。1960年古籍书店更名为古旧书店,时为山东省委第一书记舒同题写了店名。1979年迁到此处后,同时挂新华书店第一服务部的牌子,业内人称“一服”,服务主要面向机关企事业单位的批发业务。

这幢民国时期的老楼上下两层,总共300平方。一楼摆放着各种零售的旧书籍,以民国之后的图书为主,全部图书开架销售,这在当时书店中尚属首家。登上狭窄的木楼梯至二楼,空气中便弥漫着特殊的气息。木制货架上摆满各色线装书,多是以靛蓝色布面、黄色或绿色绢帛面装帧的涵装古籍,还有些古书用棕红色小木箱装盛,典雅高贵。二楼西侧有道木门,平时总是关着,不对一般读者开放,系只供“内部使用”的书库,还有些仅供单位购卖的图书。我第一次试图进入时便被阻止,理由是没有单位介绍信。

昔日济南古旧书店(牛国栋 摄影)

我们办公室的“邢老太太”(其实那时她还不足五十岁),曾在工商联工作,与书店有过交集,她让我再去“古旧”时找老陈,并给我写了张便条捎给他,效果真的灵验。她所说的老陈,正是让我吃闭门羹的那位。看到纸条后,他严肃的表情瞬间有了笑容,书库门从此为我敞开。里屋除古籍外还有些他处少见的“内部发行”书籍,也称“灰皮书”,多是国外“存在一些严重错误”的译作,像考茨基的《帝国主义》、斯切克洛夫的《第一国际》等,“希望研究者在使用这些资料时,予以鉴别和批判”。

1979年,齐鲁书社成立,起初没有发行队伍。1979年6月,为适应改革开放需要,加强对外宣传,山东省外办(时与省旅游局合署办公)与省出版局决定在济南建立齐鲁书社门市部,由古旧书店负责筹建,合并经营,对外挂齐鲁书社的牌子。同时在济南饭店和南郊宾馆各设一个书亭,面向外宾及华侨服务。后来齐鲁书社自设发行部,古旧书店加挂的牌子便改称齐鲁书店,同时又多加一块古籍书店的牌子,与当年泉城路最早的古籍书店也算有了接续。

齐鲁书社在济南饭店的书亭设在三号楼二楼小礼堂旁,原是一个服务台,经改造成为一间封闭的玻璃小屋,除新旧书籍外,还有古代碑帖、名人字画和文房四宝。一些当时社会上少见的好书,被打入冷宫,后来又陆续解禁的中外文学名著,都从这间小书店最先上架。营业员自然也由古旧书店统一调配和更换,除了“古旧”的老陈,我在这里又熟识一位书店朋友刘姐,有紧俏的好书,她总会给我给留好,放到柜子里。这里也成为我打发午休时光的乐园。

三

1985年之后,单位迁址千佛山脚下,还建了间图书阅览室,另请专人负责。逛书店就完全属于我个人私事。只是市中那几家书店离得远,很少再去。

彼时济南,商业重心东移,老城内泉城路一派兴旺。1983年,此路中段路北,原古籍书店及后院拆迁后,建起高四层的泉城路新华书店,时为省内最大、图书最全的书店。

1983年泉城路新华书店刚刚落成后的外景和内景(济南市新华书店 供图)

1990年代初,书店一楼外侧的玻璃橱窗改为几间出租门头,大门东侧有家名为“新华碟苑”的唱片店,卖进口原版CD和进口音响。主理人玄甲新,喜欢音乐,会谈吉他,最早在大观园经营盒带。他卖的CD大多从毗邻香港的广州订货,种类繁多,并紧跟流行风潮。泉城路书店第一次更新改造时,新华碟苑搬进了马路对过的音像书店二楼。

音像书店是幢民国老建筑,系1928年荣成人王畹芗等人创办的东方书社旧址,主营上海开明书店、生活书店和儿童书店的图书,时为齐鲁大学教授的老舍曾到此购书。1952年,东方书社并入公私合营的中国图书发行公司济南分公司,王畹芗任公司副经理,1954年,中图济南公司并入济南新华书店,这幢老楼便成为新华书店,还一度改做少儿书店。

济南音像书店为东方书社旧址(牛国栋 摄影)

音像书店经理娄玉冬是我高中同学,先是在朝山街1号的外文书店门市部经营音乐录音带和CD,他到泉城路后,我们彼此联系也热络起来。原来只知道现代京剧《沙家浜》有交响乐版,在音像书店看到《智取威虎山》的交响乐版CD,我像发现了新大陆。21世纪初泉城路拓宽后,东方书店旧址被拆除,音像业务合并到对面的泉城路新华书店二楼夹层。

2007年7月18日下午,我下班后顶着闷热打车去了泉城路,钻进了凉爽宜人的新华书店,没多大会儿便下起倾盆大雨。书店二楼有扇窗户没关好,狂风裹挟着暴雨,潲进屋内,营业员迅速处置,店内恢复宁静。我索性安下心来,楼上楼下转了个遍。

今日泉城路新华书店(济南新华书店 供图)

在四楼科技书专区,选了本山东老乡贾思勰所著《齐民要术》,是上海古籍出版社的译注本。在二楼夹层音像专柜,挑了四张一套的CD《台湾校园歌曲》。回到一楼,见畅销书专柜上,摆着张承志最新散文集《聋子的耳朵》,他祖居济南饮虎池畔,文章一如既往地打动我心,没有不拿下的理由。

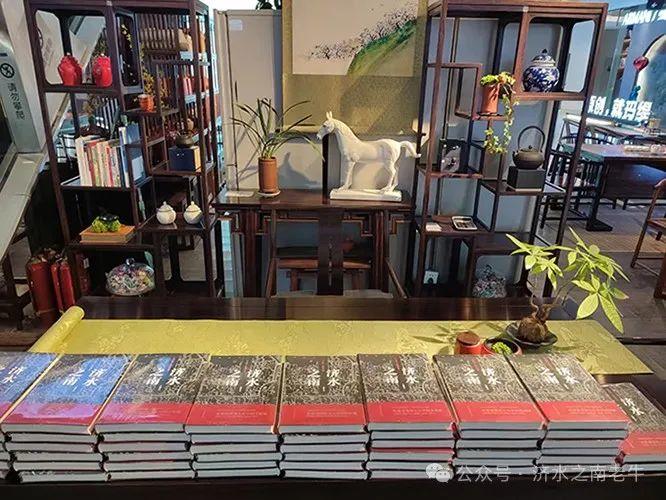

2013年11月9日,清晨是浓浓的雾霾,接着下起淅淅沥沥的冬雨。上午10点,拙作《济水之南》首发式在泉城路新华书店举行,在二楼会议室举行了新闻发布会。现场签售时,读者排起长队,并从一楼拐到二楼,火爆的场面令我始料不及。书店附近的芙蓉街、曲水亭的很多居民自发组团,亲朋好友鼎力相助,我的很多同事,甚至几十年不见的儿时玩伴都纷纷赶到,签售时间长达3个小时,令我动容。这家书店带给我的美好印记,自然忘不掉。

山东书城(牛国栋 摄影)

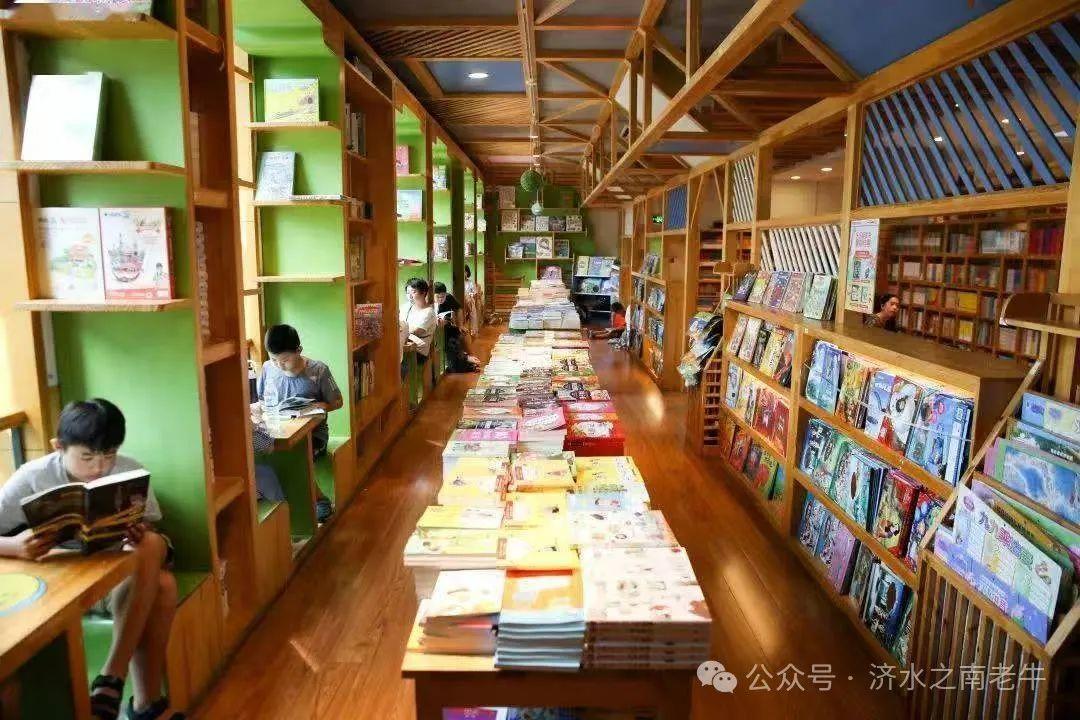

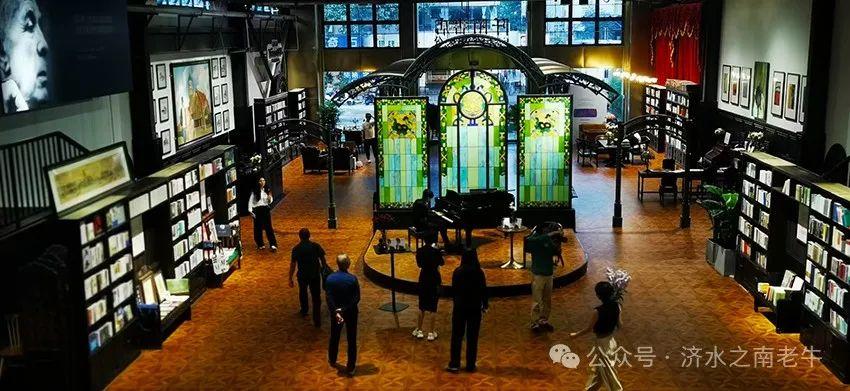

2015年9月,同属“新华系”的山东书城,在胜利大街原山东新华印刷厂位置建成开业,书城占地面积2.4万平方米,其中图书商城为地上六层,经销图书约15万种,成为省内首家多功能、“一站式”服务的大型文化综合体,有艺术设计馆、社会科学馆、格调文学馆、科技生活馆、儿童成长馆、文教外文馆、品质生活馆、美术馆、百工坊和音像馆,以及餐饮美食汇和艾米1895电影街等。

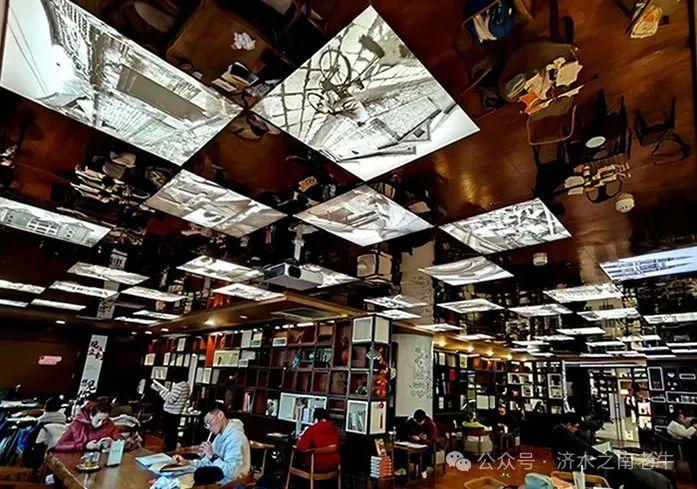

山东书城悦客书吧(牛国栋 摄影)

书城二楼东首的悦客书吧,以博古架相隔,半隐半透,相对安静,顾客多选择在此,看书,画画,喝咖啡,吃甜品,感受那份舒缓与闲适。书吧顶部为深色镜面天花板,我所提供的摄影作品,被制成四十余块嵌入式亚克力灯箱片,既提供了空间照明,又展示了老济南风貌,这在济南还是独一份,我自然欣慰。

四

20世纪90年代之后,济南图书市场开始走向多元化,经营场所不断增加,民营资本开始涉足图书批发零售业务。

1992年,英雄山文化市场开业,营业面积达1.8万平方米,经营图书期刊、古玩字画、笔墨纸砚、工艺陶瓷、奇石玉器、花卉盆景等,一度成为华东地区图书期刊的主要集散地,也涌现出东方学林这样的书店。这个书市,还让更多的人知道了何为图书批发“二渠道”。

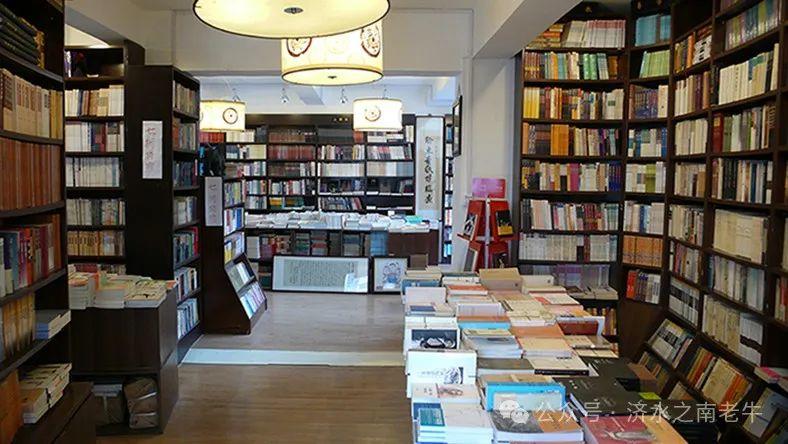

三联书店院前街店(白峰 供图)

早年间,中国的一些著名私营书商老字号都曾在济南设有分支机构,像光绪末年开办的商务印书馆济南分馆,1925年开办的世界书局济南分局,1945年开办的正中书局济南分局,1946年开办的建国书局山东分局,1950年开办的三联书店济南分店。新中国成立后,伴随国家对私营书店的接收、公私合营和完全国有化,上述这些书店大都被收编到“体制内”。1952年,位于经二路292号的济南三联书店,并入公私合营的中图济南分公司,两年后再次并入新华书店。原“三联”经理张炜,曾任中图济南分公司副经理。三联书店自此便从济南人视野中消失。

1994年,在文化东路山东电影洗印厂门头房,三联书店济南分销店开张纳客,使“三联”在四十年后重现济南街头。书店经理白峰,彼时正值而立之年,他爱书、懂书,写一手好文章,是蟋蟀研究专家,曾出版过多部相关专著。为树立书店信誉和形象,他并非有书即卖,而是对图书的作者、译者、校注者以及出版社的严格遴选,绝不迁就。其中不乏一些出版社早年出版的有价值、甚至绝版的好书,但此类书籍原标价很低,即使不打折,也赚不到钱,他却乐意而为。

三联书店院前街店内景(白峰 供图)

店内还曾经一度开辟了进口CD专柜,主理人冯克利,一口纯正的济南话,行事低调,邻家大哥的样子,他对音乐有独特见解,令我获益。他酷爱巴洛克音乐,其所售卖的唱片多属此类。后来得知,店里没人时,他坐在一隅,着手翻译西方学者的作品。1998年11月,其译作《学术与政治:韦伯的两篇演说》由三联书店出版,他与这家出版兼零售的知名书企之渊缘更深一步。他的译作《邓小平时代》成为其诸多译作中最为抢眼的一部。

后来,三联书店先后搬过几次家,如珍珠泉外院前街,县西巷泉乐坊,以及靠近山大中心校区的数码港大厦等,虽颇费周折,他却无怨无悔。店内每两周举办一次公益性文化沙龙,凡路过济南或济南本地的文化学者,都力邀到书店主讲,并与各家报纸合作,将沙龙内容择要刊载,一直坚持举办了十几年。

2004年,在院前街三联书店三楼,曾举办过一场以拙作《济南乎》为由的“讲述老济南”主题沙龙,驻济高校、科研机构、新闻媒体的专家学者莅临现场,其中有耿建华、李掖平、张清华、庄维民、王建群、韩青、姜波,以及拙作出版方山东画报出版社社长刘鸿禧,责任编辑、诗人吴兵等,大家畅所欲言,对《济南乎》给予肯定与鼓励,也指出诸多不足,我心领神会。

文化西路历山路交叉口的致远书店(图片源自网络)

1996年,致远书店悄然出现在济大路北侧。这家看似低调的书店,由齐鲁晚报社、走向世界杂志社和山东画报出版社共同发起成立,聘请知名作家作学术顾问,店名由启功书写。图书突显人文和艺术类特色,以《老照片》丛书领衔的“画报系”图书,总是率先从这家店上柜。店内附设书吧,陈设欧式壁炉、长条书案及休闲椅,供应各色咖啡,令读者静下心来,坐拥好书,冥想沉思。还不时邀请诗人、作家和话剧演员,进行作品朗读,分享阅读之乐,这在当时业界无疑是开先河。

稍晚些时候,致远书店搬到文化东路与历山路交界口。当时周边的山东师范大学、山东艺术学院等大专院校尚未迁至长清大学城,校内校外人气满满,山师东路热闹非凡。应运而生的“致远”与“三联”一道,成为这条以“文化”命名的道路上的别样风景。

五

进入21世纪后的十几年间,济南书业加速发展,独立书店阔步前行,国营书店寻求变革,旧书市场重新抬头。

与新兴书店相对照,中山公园、国棉四厂旧厂区相继开办旧书市场,以“旧瓶装新酒”,用“四两拨千斤”。中山公园与商埠同岁,是济南乃至全省首座公园,却因破败、狭小而走向落寞。2003年6月,辟为旧书市场后,两百多家书商入驻,固定简易房和一个个铁皮柜台铺陈开来,各色新旧书籍堆积如山。除坐地书商外,每到周六周日一大早,“行商”们车载人扛,汇集于此,园子很快便有了人气。

中山公园旧书市(牛国栋 摄影)

我在此高价淘得一本民国时期出版的《武训传》。作者张默生,曾任济南省立一中校长,抗战期间在南渡的复旦大学文学院任教。这本64页的小书,用通俗的语言讲述了武训乞讨兴学的传奇故事。弥足珍贵的是,书中有丰子恺手绘的22幅插图,出版商正是前面提到的东方书社。从藏书印上看,该书原藏于山东工农速成中学图书馆,这所中学为山师附中前身。

书店中以“吧”为招牌,应始于2001年开业的闲情瓦当书吧。书吧位于朝山街中段路东国防商厦二楼,有300平米,临街一侧是落地玻璃窗,透过竹帘花影,可俯瞰街上人来车往。店内除书柜书架之外,还有三个雅间,分别名为“明湖老舍”“鹊华夜雨”和“海源书坊”,供人们阅读,下棋,品花草茶,喝蓝山咖啡。

闲情瓦当书吧(李耀曦 供图)

店主李耀曦,济南文史专家,擅书法,出版过《品读济南》等多部专著,并与周长风先生合著《老舍与济南》。除图书外,店内还举办杨家埠木版年画展、秦汉瓦当展、济南老照片展。墙上挂着的济南街景,主要是济南日报记者林浩和我的摄影作品。每至周末,山大研究生院的一对外教夫妇还来此举办“英语角”,义务授课。2002年9月10日下午,台湾诗人余光中偕夫人范我存来到书吧,与省暨济南诗歌界朋友雅集,茶叙。2003年,电视连续剧《国家公诉》摄制组以此做外景地,老演员郭凯敏在此拍戏大半天,还买了书。

文化西路CCPARK创意中心四楼的睿丁岛书店,存在时间不长,其意义在于,他们用当时最为盛行的“众筹”模式,募集书店启动资金,并尝试拉长营业时间,“以阅读对抗撸串”。该店每周二、四实行24小时营业,这在济南前无古人,至今没有来者,尽显青年创业者的勇气。

经十路中润世纪财富中心的清和集·BCmix的开办,同样具有实验性。该店尝试将书店与餐厅融为一体,菜品精巧,菜名雅致而富有诗意,且与二十四节气相对应,欲打造美味伴着书香的创意空间。而图书品类及价格与京东线上同步。

品聚书吧恒隆广场店(牛国栋 摄影)

曾经声名鹊起的品聚书吧,2013年创办于齐鲁软件园,随即入驻泉城路恒隆广场东塔四楼,又进驻纬十二路和谐广场,成为济南本土书店入驻城市综合体的先行者,具有示范效应。面对生存压力,店家引进咖啡名品、制作私享甜品、冰激凌等,其挂耳咖啡令我怀念。

翻译家冯克利与《老照片》创始人冯克力在品聚书吧高新店“喜相冯”,分享老照片背后的故事(牛国栋 摄影)

该店曾由山东人民广播电台知名栏目主持林雨为主理人,经常举办读书分享、脱口秀场、书画鉴赏、音乐欣赏、电影赏析等活动,打造书香小剧场,仅音乐活动即有冯克利聊小众作曲家,济南音乐广播88.7“民谣济南”盛典启动仪式,以及室内乐、小提琴、钢琴、爵士、民谣等音乐会,使书吧成为沉浸式文化体验空间。

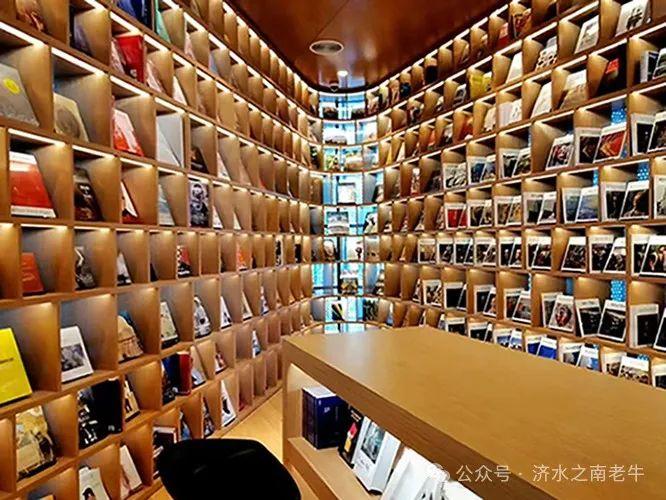

大明湖畔信尚书店(牛国栋 摄影)

以往济南的专业书店不多,天桥下和经十路植物园内的教育书店、东图大厦的艺术书店、顺河街1号楼的美术书店和山大南路的建筑书店是其中代表。而大明湖畔信尚书店的创办,以其极简的外立面和高大书架成为网红,且因中央美术学院山东艺术教育中心在此助阵,店内陈列有大量原版进口的绘画、雕塑、建筑、摄影等艺术画册,使这处阅读空间突显“设计之美”和“内蕴之美”。二楼设立的“小凤直播室”,为有声读物,致力于诠释国内先锋和边缘文化群落理念。而临街高阔的玻璃窗,一览大明湖及超然楼秀色,将艺术与生活,阅读与观景和谐统一。

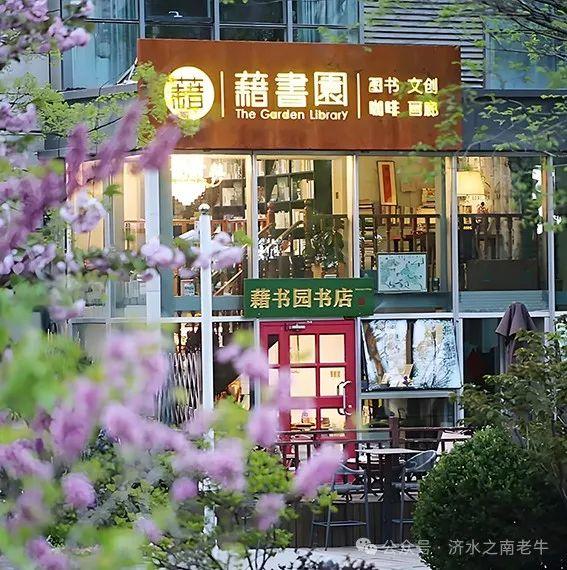

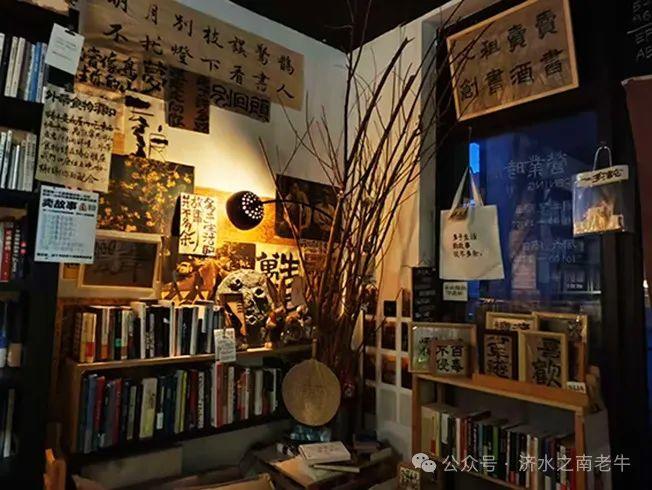

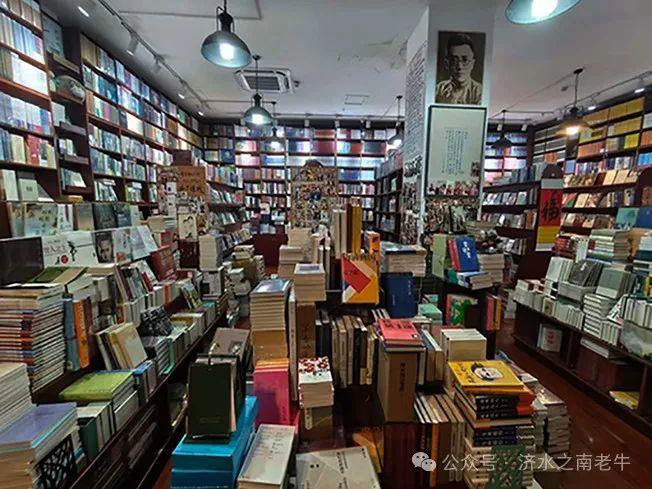

藉书园书店(图片源自网络)

济南东南部旅游路杰正中心的藉书园书店,店面不大,却注重阅读文化内涵的挖掘与弘扬。店名取自清乾隆进士、翰林院编修、济南人周永年创办的“藉书园”。书店主理人刘国胜著有《周永年传》。店内常年举办读书会、朗诵会,并逐步延伸到书画和文创产品。近期策划推出“学术酒吧”,请来各界专家学者演讲,将严肃的学术话题与休闲的酒吧氛围相融合,受到年轻人欢迎。

近年来,为吸引读者走进书店,业主们都绞尽脑汁,使出浑身解数。其中之一就是竭力打造“沉浸式”阅读空间,突出“上镜、好玩、有趣”,以适应年轻人尤其是女性客群打卡、拍照、分享的时尚需求。

在省府前街西侧、鞭指巷东侧,拐弯抹角才可以找到的一栋属于红尚坊西区的二楼上,有家多于书店,加上封闭的阳台,统共只有几十平方。除周六周日外,其他时间只在晚上营业。这家“袖珍”小店,有猫的陪伴,有爵士和香颂的低吟浅唱,卖书,卖洋酒,卖手冲咖啡,卖冰糕,卖冰箱贴及菲林书签、手绘书画、创意布袋等周边文创小商品。凡与读书有关的小玩意,满柜、满桌,满墙、满门、满窗、满房,密密麻麻,上挂下搭,能卖则卖,满满当当,都很“多于”。

多于书店(牛国栋 摄影)

看看他们推荐的书单:《痕迹检验师》《献给爱与子宫的花束》《贪婪的多巴胺》┉┉看得我一头雾水,年轻人却喜欢。滴酒不沾的我对酒单不感兴趣,对咖啡却充满好奇,其咖啡之名有“夜航船”“桃花源记”“体内火焰”和“活着”,都与文学作品有关。我点了杯“活着”,因为它价格最低,口感中自然有余华文字中的苦涩。

书店门额上除了店名,还有一行小字:“多于生活的故事,从不多于。”而我的理解是,“多于”即“大于”。

县西巷北首新坊巷的不贵书店,营业面积比“多于”稍大,也属于“S码”,其经却是另一种玩法。一个个顶天立地的书架上塞满了书,留出的狭窄过道仅容一人通过,更容不下哪怕一张座椅。除了书,这里再无其他商品出售。但小店给人的空间感,狭小而不压抑,拥挤但不杂乱。店里的图书既有市面上的畅销书,也有小众读物,大部分都打折出售,与书店名称高度契合。

不贵书店(牛国栋 摄影)

店主王树增,与著有《1901》的那位军旅作家同名,曾经骑着三轮车在济南街头打游击摆地摊卖书。开店后他每天的工作,首要是花精力撰写图书推介,发微信圈。他写图书推销文案,用心揣摩读者心理,了解读者偏好,文案提纲挈领,直击要害,刺激读者的购买欲。而不是采用一般书籍上现成的内容提要。其二是花时间维系客群,与顾客在线互动,回复每一条留言。遇到谈价砍价,给多了不要,给少了不行。他的回答也幽默:“再少就离婚了”。有趣的是,无论你买多少书,这里不提供任何包装袋,而是用麻绳捆扎。

走过“七年之痒”的不贵书店,在各个商家力拼“颜值”的当下,硬是靠着“书好、价廉”而成为“网红”。顺带说一下,虽说不贵书店除了书啥都不卖,而出门向东走不过百米,便有家不贵酒吧,也属于王树增,酒也不贵。

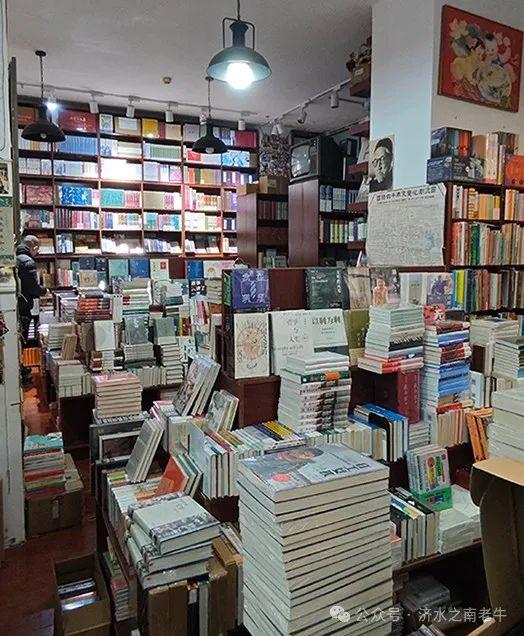

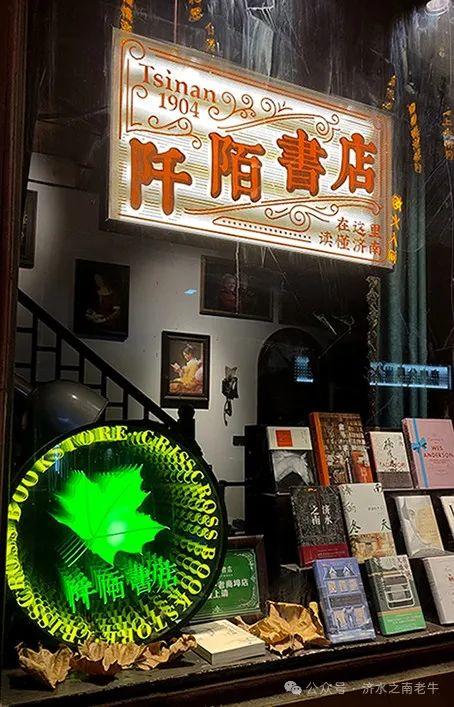

独立书店中,阡陌书店深耕济南历史文化成为其鲜明特色。这家书店创立于2014年,即济南自开商埠110周年。正是胶济铁路的火车开进了济南府,才有昔日商埠的繁盛,才有了经纬路,才有了皇宫照相馆,也便有了优雅的店名“阡陌”。明洪武年间危素所著《济南府治记》中道:“济南之为郡,岱宗当其前,鹊华经其后,泉流奔涌,灌溉阡陌,民庶繁夥,舟车辐辏,实乃要会之地。”这应该是对“阡陌”的最好解读。

2014年阡陌书店始于老商埠(牛国栋 摄影)

“阡陌”开业当日,正值小雪节气,这便轻易使人联想到老舍那篇脍炙人口的美文《济南的冬天》,而飘落在书店门前泛黄的法桐树叶,也被他们恋恋不舍,放进了玻璃橱窗,还成为了该店的标志。

“阡陌”十年历程,步履艰辛而坚定,他们从老商埠启程,一路走过胶济铁路济南博物馆、山东博物馆、济南CBD、胶济铁路青岛博物馆、趵突泉邮驿、579百工集、曲水亭街、周村古商城、南新街老舍旧居、山东大学主题邮局和百花洲,用他们的脚步丈量着胶济线,描绘着他们心目中的历史街区地图,让风景名胜、博物馆、名人旧居及老街区等文化地标书香四溢。“阡陌”荣膺全国最美书店,实至名归。

阡陌书店胶济铁路博物馆店(牛国栋 摄影)

2024年7月,全国“书博会”开幕前夕,山东画报出版社与阡陌书店共同策划的“照见书房”在阡陌书店579百工集店揭牌,其内设立《老照片》丛书展陈专区,这也标志着这家以《老照片》而名扬全国的出版机构与书业零售企业联袂开启新的合作模式。与此同时,《照见济南——历史影像文献展》在此举办,展品有济南老照片、老地图、老商标、老物件、珍稀历史文献等,让观众在故纸老物旧影中,感受济南文化底蕴和历史变迁。

阡陌书店579百工集店(牛国栋 摄影)

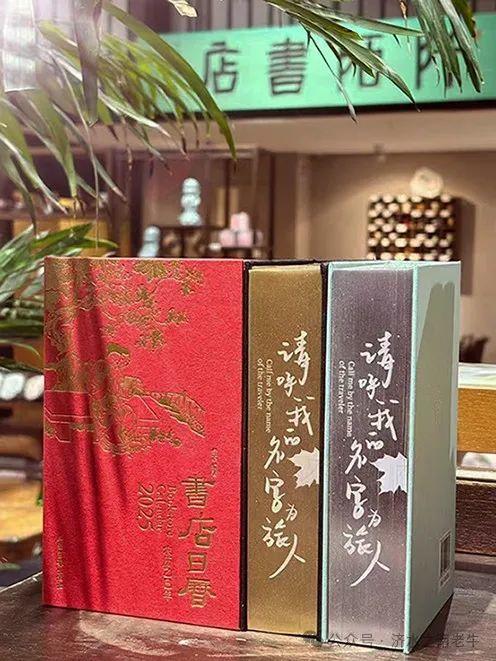

2024年底,山东画报出版社隆重推出由绿茶编著、雅昌艺术印刷的《书店日历·2025》,这本图书日历重点推介了国内四十八家独立书店,并附有“中国特色百家独立书店不完全目录”,数百家书店榜上有名,其中济南有九家。书中彩色插画全部出自“非著名画家”绿茶之手。可喜的是,“阡陌”创始人郑国栋为本书项目策划,这也是他策划的首部正式出版物。而他的小伙伴们,则承担了该书装帧设计。

《书店日历》有朱红、青瓷、墨臻等三个颜色系列,在金或银色的刷边上,浅浅地印着几个手写体字:“请呼我的名字为旅人”,还印有一片法梧树叶。这也提醒我,新的一年中,我的书店之旅会更加充实。

(作者已授权大众新闻客户端共享内容,如转载请经原作者授权)

特别声明:本产品由大众新媒体大平台“大众V-IP号”号主上传发布,不代表平台观点和立场。