茶马古道上丨洪洞县是家,大槐树是根

茶马古道上

昨天08:49

离开霍山的广胜寺,一条宽敞的旅游大道直通洪洞县城。

我们从来没有来过洪洞县只是很小的时候,听到同学们都有老家,只有我是土生土长的北京人,我总好奇为什么我没有老家呢?我问爸爸妈妈他们都回答我说:“我们和你一样都生长在北京,老家就在北京。”我问奶奶,姥姥她们说:“我们也出生在北京但祖上的老家在山西洪洞县,那里有棵大槐树,500年前王氏祖先就是从那里来到北京的。”从此洪洞县大槐树就深深地烙在心里。

今天我终于来到了600年前先祖生活的土地,心中五味杂陈。

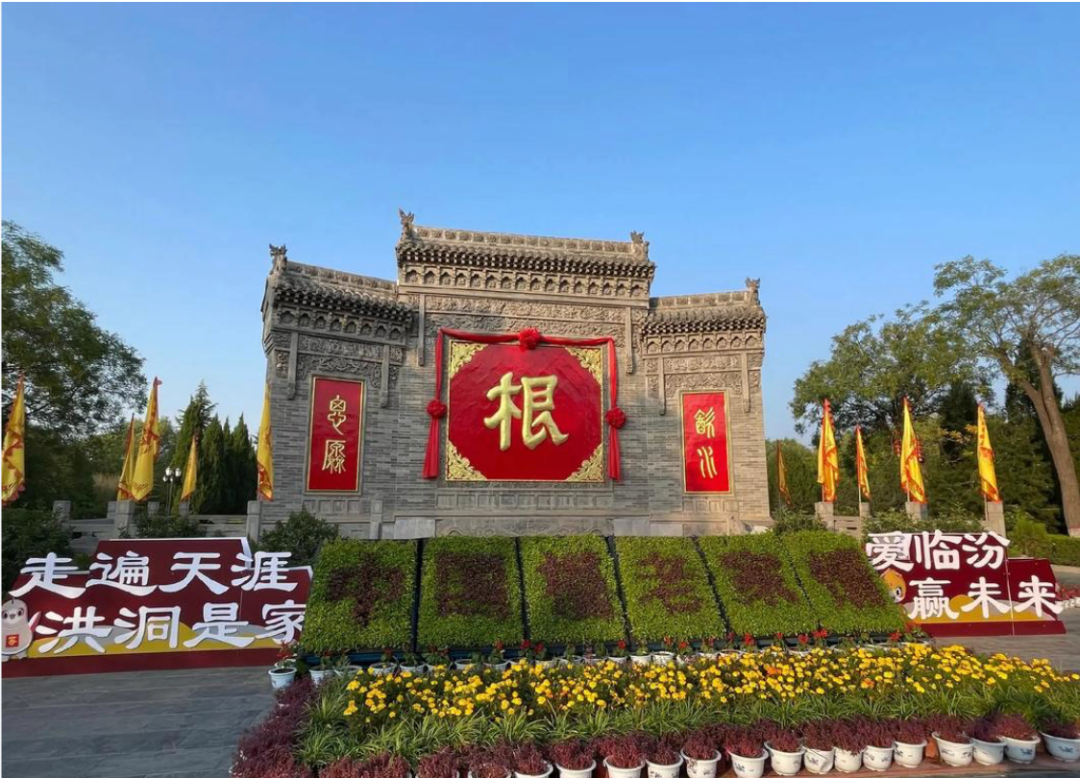

看到梦中的老家有如此这般宽敞明亮的大道,高楼林立,古色古香,最让我感动的是在城中最醒目的位置都写着:‘洪洞县是家,大槐树是根。’让我这个终于回到老家的认祖归宗的人有点儿小激动心里默默的说:“奶奶、姥姥,你们的祖上离开老家600年,我替你们回家了!”

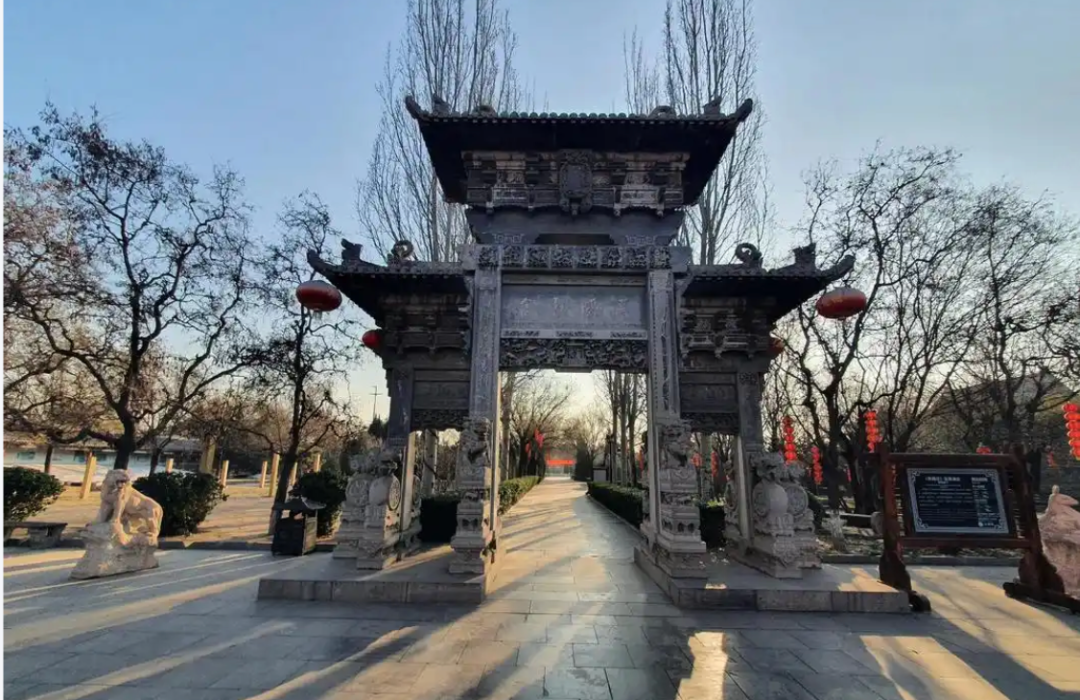

‘根文化园’是洪洞县人民为寻根问祖的乡亲们修建的一座文化园。当年的大槐树就在这里,已经有三代树木了,我终于站在了洪洞县的大槐树下。这槐树已不甚高大,枝干扭曲如老人筋骨,树皮皲裂处渗出些微树脂,在秋阳下闪着琥珀色的光。

树下立着石碑,刻着‘中国根’几个字,笔力遒劲,像是要把这几个字楔进每一位来这里的寻根人的记忆里。

突然忆起幼时,缠着姥姥奶奶问老家事的情形,那双裹过的小脚的解放脚,走起路来却总爱背着手,显出几分不合时宜的威严。

“咱老家啊,我也没去过,等你长大了替我们看看哈。”她每每用这句话开头,“我也是听我妈妈说的在山西洪洞县有棵大槐树,咱们家族的人都是从大槐树下来到北京的。”

说这话时,她凹陷的眼窝里会泛起奇异的光亮,仿佛那株大槐树就长在她的瞳仁里。

奶奶的说法也大同小异,只是添了些细节:“官府把先人的手反绑着,一路押到北京所以奶奶总爱背着手走路。要上厕所,就得求差役解开绳子,所以咱们管上厕所叫'解手'。

这些事我也都是听祖上讲的,不过家谱里也有记载的。你看你的小脚趾甲分为两瓣儿,那就是洪洞县人的标志。”

此刻我低头看自己的小脚趾——那指甲确实古怪地分成两瓣,像被什么利器劈开过。这据说也是大槐树子孙的标记。

秋风掠过槐树枝叶,沙沙作响,恍惚间竟似听到姥姥、奶奶的絮语。

从我走进洪洞县的“根”文化园时就看到同是来寻根大槐树下的后人。更有园中的戏台上滚动上演着过去的往事戏文是这样叙事的:

明洪武二十一年,中原大地战乱方息,十室九空。朝廷下令从山西平阳、潞州等地迁徙人口以实空虚。洪洞县广济寺旁的大槐树,因地处官道之侧,成了移民集结的所在。

据《洪洞县志》载,当时“槐树荫蔽数亩”,树下车马辐辏,官吏在此编队发遣。

想来我的王氏先祖,便是在那时被差役用麻绳拴了手腕,连成一串,从这里踏上不归之路的。

我在大槐树周围徘徊,见许多寻根问祖的人,神色肃穆,有人甚至跪地焚香。他们都说自己也生着分叉的小脚趾甲,说话时不经意间会背起手来——这是六百年血脉相传的印记。

一位白发老者告诉我,大槐树移民的后裔遍布华北,“有问我祖先在何处,山西洪洞大槐树”的民谣流传。他说话时,右手不自觉地摩挲着左手腕,仿佛那里还残留着祖先被捆绑的痛楚。

据史料记载:“明初大移民持续近五十年,迁徙人口逾百万。我们奶奶、姥姥的王氏先祖们被发往北京周边屯田,他们用反绑过的双手开垦荒地,在被勒出淤血的手腕上,渐渐磨出新的茧子。

夜深人静时,会梦见大槐树的荫凉,醒来却只见北地清冷的月光。她们就是这样在燕山脚下一住便是500年!”

要静园了大槐树下的游人渐稀。我抚摸着粗糙的树皮,忽然发觉自己不知何时已背起了手。这姿势在姥姥身上显得别扭,于我却是浑然天成。

回望那渐远的树影,六百年前,我的先祖被强徙北上;六百年后,我归来寻根。历史总是这样终点与起点早已悄然相接。

办理宾馆入住后,我们想在洪洞县城再走走,看看,毕竟是我600年前的老家。

打个车在县城转悠,吃点家乡的口味,也不枉来这一回了,为我们开车的司机一听我是来寻根的北京人就调侃说:“这几年全国各地甚至是海外侨胞每年都有好多人来洪洞县寻根问祖,要说洪洞县最好吃的就是那一碗面。

我也曾去过北京打工,但没几年就回来了,不为别的就为家乡的味道,现如今在外面工作不管多累回到家吃上媳妇做的那碗面咋累都过去了。”

是啊这就是最朴实的家乡情结,有家的感觉真好。

司机开着车为我们介绍着县城的市容风景,最后把我们送到离我们住宿酒店不远的一个叫‘家乡味道’的餐馆说这里应该可以吃到我们洪洞县最好吃的美味佳肴。

这一夜我枕在老家的沃土之上,睡得很香很甜……。

(作者已授权大众新闻客户端共享内容,如转载请经原作者授权)

特别声明:本产品由大众新媒体大平台“大众V-IP号”号主上传发布,不代表平台观点和立场。